坂東梢先生のご逝去

2022年4月15日早朝にご自宅で永遠の眠りにつかれました。安らかなお顔でした。

13日の水曜日まで二階のお稽古場にいらしていただき、お稽古をしてくださったそうです。あいにくと私の伺う日ではなかったのですが…

翌々日の早朝の訃報に動揺しました。昨年12月に米寿のお祝いを催し、1月には89歳を迎えられ、これからも末永くご指導をしていただくつもりでした。ご高齢なのでいつかはお別れをする日がやってくるのでは、と心の準備はしていたつもりです。

でもやはりショックです。

お別れ会を済ませた今は、一門の方たちと私の門弟とで少しでも梢先生の芸を伝承していくのがご供養と思っています。

梢先生、今までご指導いただき本当にありがとうございました。

梢先生のお稽古場には50人の名取さんの木札があります。一代でこのような数の多いことは稀なことと思います。

日本舞踊の普及活動

日本舞踊協会 城北ブロックの活動

私達は広く日本舞踊をご覧いただくために普及活動を行っています。

城北ブロック(文京・豊島・板橋・荒川・北・足立)の各区では実際に小学生にお稽古をしている区もありますが、板橋区では幼稚園・保育園に出かけて行き、実際に踊りを披露したり、小道具の解説をしています。

園のご希望によっては童謡などに簡単な振りを付けて一緒に踊ることもあります。

最近では日本舞踊を間近に見る機会が少ないため、今後も積極的に活動を続けていこうと思います。

坂東流たすけあいチャリティ舞踊会 2019年12月3日

毎年恒例のチャリティ舞踊公演が浅草公会堂で催されます。

今年は平日の開催ですが、どうぞ万障お繰り合わせのうえお越しいただけますよう

ご案内申し上げます。

私は最後の長唄「竹」を理事のお仲間5人と踊らせていただきます。竹にちなんだ

物語が詞章になっておりますので、各人が素踊りで何役かを演じます。

皆さまご存知の物語は「素踊り」ながら楽しい舞台になると思います。

公演切符は¥5000です。私宛(体験希望コーナーより)にお申込みいただくか坂東会事務所までお願いいたします。⇒坂東会事務所03-3518-8210

ふきの会20周年記念公演「団子売」

2019年11月6日 国立劇場小劇場

坂東冨起子主催「ふきの会」の20周年公演が盛会のうちに終了致しました。

私は会主の冨起子さん(杵造)と義太夫の「団子売」を踊らせていただきました。

物売り姿の女役(お臼)は初めてです。

にぎやかで楽しい踊りで、坂東流ではおかめとひょっとこの面を被ります。

ご来場いただいた皆様にも喜んでいただけたと思います。

ふきの会 いよいよ迫りました!! 11月6日(水)国立劇場小劇場

10月13日に国立劇場のお稽古場で下浚いがありました。

前日の12日土曜日は大型台風の到来で都内近県の電車が計画運休となり、予定通りに行われるものか心配でした。

被害に合われた方には心よりお見舞い申し上げます。

何とか翌朝は午前中から運転再開のニュースが流れ、遅れることなく下浚いが進行しました。

皆さまお世話様でした。

これは義太夫「団子売」の拵えで私はお臼という女房役です。

物売りの女役ほ初めてで新鮮な心持です。

若梢会の報告 2019年8月24日

若梢会の勉強会 8月24日(土) 板橋区立文化会館 5F和室

2019年8月24日(土)11時より板橋区立文化会館5F和室にて勉強会を行います。

去年の5月の勉強会から格段に皆さんが進歩しています!!

猛烈に暑い中を頑張ってお稽古していますので、成果をご覧いただけますと嬉しく存じます。

坂東冨起子舞踊公演のご案内

「狐葛の葉」

しのだづま考より

説教節・義太夫・上方落語・ごぜ唄

で綴る舞踊劇

◎11月6日13時より

◎国立劇場小劇場

¥6000

私はほんの少し村の盆踊りの場面で協力しています。

また「狐葛の葉」終了後は冨起子さんの御一門の発表会が開かれます。

その大喜利で冨起子さんと私は義太夫の「団子売」を踊りますので皆様ぜひお出かけ下さいますようご案内いたします。

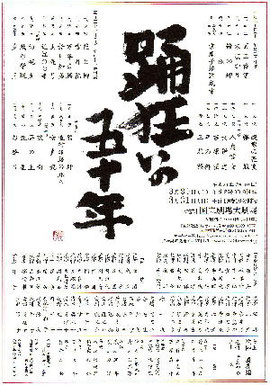

花柳園喜輔先生『踊り狂いの50年』ご報告

舞踊会ご案内 2019年3月30日・31日 国立大劇場

花柳園喜輔先生の記念公演です。

先生は30日に「京鹿子娘道成寺」を道行から踊られます。

私は同じく30日に園喜輔先生の振り付けによる長唄「旅」を7人で踊ります。

江戸から京までの旅を名所を巡りながらたどるとても楽しい作品です。

気心の知れた皆さんとの舞台ですが無事に今日の都まで行き着くことができるかどうか…

日時:2019年3月30日(土)

午後3時開演(2時30分開場)

入場料:5000円(自由席)

切符のお申し込みを承ります。

【切符取扱い】(有)オフィス拓03-5993-1377

またはこのHP問い合わせページよりお願いいたします。

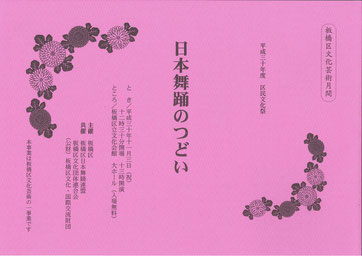

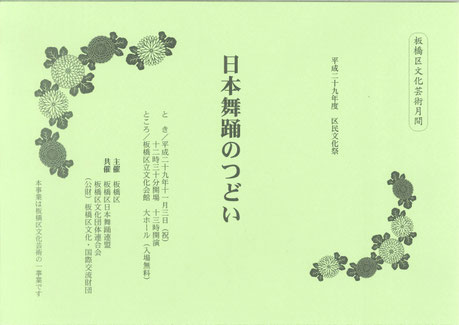

板橋区民文化祭「日本舞踊のつどい」11月3日 於:板橋区立大山文化館

板橋区日本舞踊連盟に所属する各流派の舞踊家の公演です。

私も長唄「賎機帯」の舟長で出演いたします。

文化の日にぜひ伝統文化鑑賞にお出かけください。

皆様のお越しをお待ちしています。

入場無料です!

★2018年11月3日(祝)13時開演(12時30分開場)

★板橋区立大山文化会館(東武東上線大山下車徒歩5分)

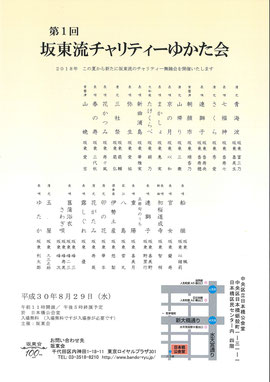

「坂東流チャリティゆかた会」のお知らせ

第1回 坂東流チャリティゆかた会

暑中お見舞い申し上げます。

猛暑の中皆様いかがお過ごしでしょうか?

今年から坂東流のゆかた会が初めて開催されます。タイトル通り出演者は坂東流の浴衣を着用して、所要時間10分程度にまとめた演目を踊ります。

日時:2018年8月29日水曜日

午前11時開演

場所:中央区立日本橋公会堂

※入場無料ですが入場券が必要となります。

若梢会勉強会のご報告

5月27日、お天気に恵まれた勉強会でした。

緊張感と高揚感の中、14番の演目が恙なく終了しました。

初舞台の方も回を重ねた方も日頃の成果を発揮して充実した楽しい舞台となりました。

また次回を目指してお稽古しましょう

皆さんお疲れ様でした!

若梢の勉強会 平成30年5月27日

今年の勉強会のお知らせです。

お弟子さんたちは、只今頑張って最後の仕上げに励んでおります。

ささやかな勉強会ですが、一生懸命な舞台を勤め充実した会にしたいと思います。

番組表作りからちょっとした小道具制作など準備中です。

日時:平成30年5月27日(日)13時

日時:板橋区立大山文化会館

5F和室

第33回城北ブロック舞踊公演のご案内

(公社)日本舞踊協会東京支部 城北ブロック舞踊公演が開催されます。

国立劇場の近くには桜の名所が数多くございます。

靖国神社、千鳥ヶ淵など…お花見と舞踊鑑賞とお楽しみいただける好機と存じます

皆様お誘いあわせいただきましてお越しくださいますようご案内申し上げます。

*2018年3月23日金曜日 第1部;13時開演 / 第2部;17時開演

*入場料 ¥5,000(全席自由)

*東京都千代田区隼町 国立劇場小劇場

11/3板橋文化祭舞踊公演終了しました

天候にも恵まれて板橋文化祭の舞踊公演が終了致しました。

ご来場いただきまして御礼申し上げます。

踊り終わりまして組曲の5人のメンバーで記念に撮りました。

小曲をリレーのように踊っていくのも楽しい企画で、ご覧いただいた方にも好評のようでした。

全作品が坂東梢師匠の振り付けで、お衣装の彩りも舞台映えしたようです。

私の踊りました大和楽『狐』は鬘を狐の耳のように結い上げた先を二つに分けていただきました。

床山の鴨治様お世話になり、ありがとうございました。

大宝衣装の鈴木様には帯結びを工夫していただき、狐の尾のように真ん中で下げて表現しました。

皆様のご協力をいただきありがたく、感謝申し上げます。

若梢舞踊公演出演のご案内 11/3(祝)大和楽「狐」を踊ります!!

板橋区主催 入場場無料です。皆様のお越しを心よりお待ちしております。

時;2017年11月3日祝日(金)13時開演(12時半開場)

所;板橋区立文化会館 大ホール

★番 組★

・清元「青海波」

・長唄「新鹿の子」

・清元「豊後道成寺」

・長唄「藤娘」

・長唄「舞扇」

・清元「神田祭」

・長唄「水仙丹前」

・組曲「風流万華鏡」

・俚奏楽「七福神」

・大和楽「二日月夜」

・大和楽「狐」

・端 唄「花の向島」

・俚奏楽「伊勢土産」

終演は4時を予定しております。

ふきの会(会主;坂東冨起子)のご報告

5月14日台東区の根岸にあるお豆腐料理専門店「笹の雪」でお浚い会が行われました。このたびは門弟の吉田裕子さんがお仲間に入れていただきました。

以下、体験を報告していただきます。

書籍について『踊りの愉しみ』10代目坂東三津五郎/長谷部浩 編

2010年9月に岩波文庫より刊行の書籍を遅まきながらご紹介させていただきます。

踊りの名手として歌舞伎の舞踊、また坂東流の家元として数々の舞踊について語っていらっしゃいます。

第1章 舞踊の本質

第2章 私の踊りをつくってくれた人々

第3章 踊りのさまざま

<舞踊の本質>では日本舞踊をスポーツと比較して、踊ったことのない方にもわかるように解説しておられます。

「これがいい形」「ああならなければ、いけないんだ」という目標に近ずくように努力する。痛いところまで身体をもっていくように鍛え上げる。

これは文章の要約なのですが、このことがシッカリと身に染みてわかるようになるのは、個人差がありますが数年はかかる思います。(現代は稽古時間が少ないため)

お稽古を続けてくるとこの教示がとても深い意味を持つことがお分かり頂ける思います。

そのように大変難しく、何年もかからないと日本舞踊は踊れないのかしら?

と、ご心配されると困るのですが、踊る楽しみが最初にあり、それからが徐々に奥が深くなってくるのです。10代目家元には指標となる書籍を遺していただきました。

20代女性9割運動せず!!

11月15日付の読売新聞夕刊に掲載されていた記事です。

厚生労働省が発表した運動習慣のない人が多いとする国民健康・栄耀調査の結果です。

若い女性が9割以上も運動習慣を持たないとは驚きました。

1回30分週2回以上の運動調査において20歳代女性の場合8%だそうです。

私は自分自身の踊りの稽古でまさにこのような「運動」を毎週行っています。

お勤めの方は仕事の都合で、皆さん週に2回の稽古は難しいようですが、趣味としてもし日本舞踊を選んでいただくとこのような見出しのことにはならにのでは?・・・と思いました。

そもそも運動というものをしていないのですから、ダンスなどはしているのかな?と想像してみましたが、違うようですね。

皆さん日々の仕事は忙しいですか?それとも他に魅力的なものがあるのかしら?

若い時の運動は将来的に骨粗鬆の予防に繋がるそうですし、何よりも日常的な動きとは違う体の使い方を習得し、邦楽の世界を楽しんでみるのも素敵な事と思います。

板橋区 区民文化祭 前夜祭

【板橋区 民文化祭 前夜祭のご報告】

9月30日板橋大山文化会館で行われた<区民文化祭前夜祭>のスナップ写真です。

出演者3人とご指導いただいた坂東梢先生と出演の前に記念撮影。

緊張をほぐす一瞬です。

【板橋区文化芸術月間のご案内】

10/1~11/30にわたり板橋区の文化団体が様々な催しを繰り広げます。

それに先立ちまして「区民文化祭前夜祭」が9/30に開催され、私が所属している「日本舞踊連盟」も参加いたします。このたびは坂東梢先生門下生3人で俚奏楽「七福神」を踊ります。

日時:9月30日(金)18時開演

場所:板橋区立文化会館大ホール

(東武東上線 大山駅下車 徒歩3分)

*入場無料

出演(俚奏楽・七福神)坂東若梢 坂東冨起子 坂東鈴梢

他にも特別ゲストとしてマンドリン坂本貴枝さま、メゾソプラノ鈴木美恵子さま、ピアノ松本真昭さまによるステージをご覧になることができます。

皆様方のご来場をお待ちしています。

若梢会の勉強会

6月26日(日)勉強会

一門で自宅での勉強会を開きました。

梅雨の時季で天候が気がかりでしたが、本日は暑いくらいの好天に恵まれ、皆さんのご協力をいただき滞りなく踊り収めました。

私の師匠である梢先生にもお出ましいただき、和やかな中にも緊張感のある勉強会ができ、とても嬉しく思います。

次回に向けて気持ちも新たに頑張ります!

私は序幕に長唄『七福神』と大和楽『二日月夜』を踊りました。左の写真『二日月夜』は坂東梢先生の振り付け。

門下生が一番取り組みやすい方法で開いたささやかな勉強会ですが、皆さん一様に緊張はしたようです……

これは経験から言えることですが、お稽古をしっかり積んでおくと、思いがけず上がってしまったとしても習得したとおりに体が動いてくれます。

お稽古を重ねた安心感は舞台への不安感を打ち消してくれますので、コツコツとお稽古を積むのが一番大事だと思います。

一門の皆さんには本日の体験も含めて各自が成長していって欲しいと思いました。

「宗論」で浄土僧を勤めました

坂東寿京先生の『ことぶき会』で

『連獅子』の合狂言である「宗論」を勤めました。

親獅子と子獅子が花道から揚幕へと去り、獅子になって登場する間の狂言です。

日蓮宗の僧は坂東三扇秀さん。

私は浄土宗の僧です。

2016年5月14日 日本橋公会堂にて

これは2014年の秋に北区舞踊連盟で宗論の浄土僧を勤めた時のもの。

お相手の法華僧は坂東三扇秀さん。

衣装やさん、鬘やさんが変わるとまた雰囲気が違ってくると思います。

連獅子を踊られる方は親子さんで、子獅子は中学1年生とのこと。

獅子となって毛を振る後半は体力勝負!頑張ってね。

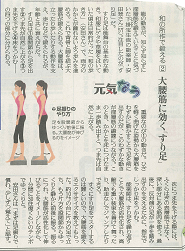

和の所作で鍛える

【大腰筋に効く「すり足」】

読売新聞に掲載されていたシリーズの記事です。

能楽師の宝生流・安田登さんの解説によると。

「すり足」は「和の歩き方」で両方のかかとが離れないよう歩みを進める。この「すり足」で背骨と脚を結ぶ大腰筋が鍛えられる、と言います。

大腰筋は、立ったり歩いたりする動作を支えていて、年齢と共に衰えがちになるが、歩行などで鍛えることができます。

また筋肉には、体の中の水分量を保持する機能があり、熱中症対策にも有効であるとTV番組「ためして合点」で放送していました!

ということで日本舞踊は下半身に適度な筋力を必要としますから、どなたにも有用な習い事だと思います。

とにかく現代は椅子の生活が多く、また外出してもつい、エスカレーターやエレベーターのお世話になっていませんか?

お仕事中でも机に座っている時間が長いと下半身の決行は悪くなり肩も凝ることでしょう。踊りに集中し一汗かくと気分爽快になりますよ。

日本舞踊のお稽古は日常とは別の世界を楽しむことができ、身体を鍛えることも期待できます。

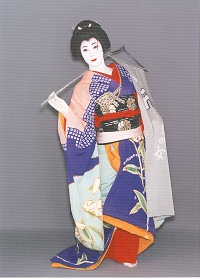

踊りを見る楽しみ

日本舞踊の楽しみ方は、踊る場合と見る場合と二通りありますが、まず見る場合について。

衣装を着け、鬘を被った本格的な舞台の場合は、まず演目の大小に関わらず、舞台面の華やかさに魅かれると思います。

たとえばこの写真は常磐津「お夏狂乱」ですが、裾を引き、太い帯を締めています。肩から垂らしているのは神社などにある「納め手拭」です。

お夏が恋しい人を探してさ迷い歩き、童にからかわれたりする哀れな踊りですが、このような美しい色彩の衣装で登場します。独特な色使いで、前裾には白百合が描かれています。

鬘には紅葉の葉が1枚ついています。キラキラした簪よりも恋しい人を探す物狂いのお夏にふさわしい飾りだと思います。

このいでたちの他にも演奏する方が上手(舞台に向かって右側)に並んでいたら、そちらも楽しむ事ができます。生演奏の伴奏があるととても舞台が映えます。

テープ使用の舞台では、演者が踊りの途中で衣装を着替えに入ったりすると空虚な舞台になってしましますが、生演奏の場合ですと、地方(演奏者)がジャズでいうところのアドリブ演奏のように踊り手が着替えて出てくるまで、曲を弾き続けて楽しませてくれます。

もちろんテープ使用の舞台でもいろいろと繋いで曲が途切れることはありません。

「理解しよう」ではなく、観たまま、感じたまま「好きだなこの踊り」と想ってどうぞお気軽にご覧ください!!

踊る楽しみ

これは自宅にある鉢植えの藤の花です。

残念ながら園芸に関しては素人なので、毎年咲かせることができないのですが。

この枝を持って「藤娘」を踊ったら素晴らしいなぁ、と思いませんか?

自分が藤の花の精の気持ちで踊るのです。

習いたてですと、振りの順番を覚えるので精一杯ですし、曲にも合わせることで余裕がありません。

年数が経つにつれて自分の中の「振りの記録」が増えてきますので、覚えることが苦ではなくなりますし、曲にも似たようなパターンがあったりして面白くなってきます。

そして様々な演目を稽古することによって役作りができるようになります。

中には一曲の中で年代から性別、職業の違う人物を踊り分ける演目もあります。

多くがご祝儀曲などに多いのですが、前割れという鬘に衣装も普通の着物に後見結びの帯ですから演者が「人物」を表現しないと、見ているお客様には状況が伝わりません。これは「素踊り」という分類の踊りです。

また稽古をしていくうちに踊る楽しみは変化していきます。

ひたすら早間で動いて面白かったり、内面の溢れる思いを表出する人物を演じたかったり、もちろん年代によっても変化してくることと思います。

いかがでしょう、皆様も踊ってみませんか?